【耳鳴り】や難聴は内耳だけではなく、脳機能も上げる必要があります!【鎮鳴鍼】 がお役に立ちます!!

最近、耳鳴りや難聴、めまいで困っている方が急増しています。

高齢者の耳鳴りや難聴は老化によるものが多いのですが、若年や中年はイヤホーンやヘッドホーンで長い間大きな音を聴いていることが原因とされています。

「騒音性難聴」と呼ばれ、耳閉感(耳が詰まった感じ)や耳鳴り、めまいを伴うことが知られています。

耳鼻科の治療では、急性期はステロイド、循環改善薬、ビタミンB12などが用いられますが、慢性化した耳鳴り・難聴には有効な治療法が確立していません。

では、まず耳鳴りの深刻度を自己診断してみましょう。

THI耳鳴りの苦痛度問診票

次の25項目の問いに対して、「よくある」「たまにある」「ない」で回答してください。

- 耳鳴りのために物事に集中できない

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りの音が大きくて人の話が聞き取れない

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りに対して腹が立つ

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために混乱してしまう

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために絶望的な気持ちになる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りについて多くの不満を訴えてしまう

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 夜寝るときに耳鳴りが妨げになる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りから逃れられないかのように感じる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - あなたの社会活動が耳鳴りにより妨げられている(例えば、外食をする、映画を観るなど)

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために挫折を感じる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために自分がひどい病気であるように感じる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りがあるために日々の生活を楽しめない

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りが職場や家庭での仕事の妨げになる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのためにいらいらする

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために読書ができない

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために気が動転する

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために家族や友人との関係にストレスを感じる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りから意識をそらすのは難しいと感じる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 自分一人で耳鳴りを管理するのは難しいと感じる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために疲れを感じる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために落ち込んでしまう

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために体のことが心配になる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りとこれ以上付き合っていけないと感じる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - ストレスがあると耳鳴りがひどくなる

「よくある」 「たまにある」 「ない」 - 耳鳴りのために不安な気持ちになる

「よくある」 「たまにある」 「ない」

如何でしたか?

それぞれの質問に対して、「よくある」は4点、「たまにある」は2点、「ない」は0点と採点します。

判定は合計点が

- 0〜16点だと特に問題なし

- 18〜36点だと軽度

- 38〜56点だと中等症

- 58〜100点だと重症

とされます。つまり、合計点数が高ければ高いほど耳鳴り支障度が大きいと考えられます。

中等症から重症になると、かなり耳鳴りが進行している可能性があります。お辛いことでしょう。

この理由として、内耳の問題だけでは済まされない状態、つまり脳の機能が低下していることも考えられます。

耳鳴りは内耳ばかりか、脳も関与している

耳鳴りの元になるのは音です。音は空気を揺らして進む波です。波となると振動する性質を持っています。この振動が1秒間にどのくらい出現するかをあらわしたのが周波数です。ヘルツ(HZ)という単位が用いられます。

平たく言えば音域となります。人間の日常会話は主に1秒間に200回程度振動する200ヘルツから、4000回振動する(4000ヘルツ)程度の周波数とされ、周波数が低いと低温に聞こえ、高いと高音に聞こえます。

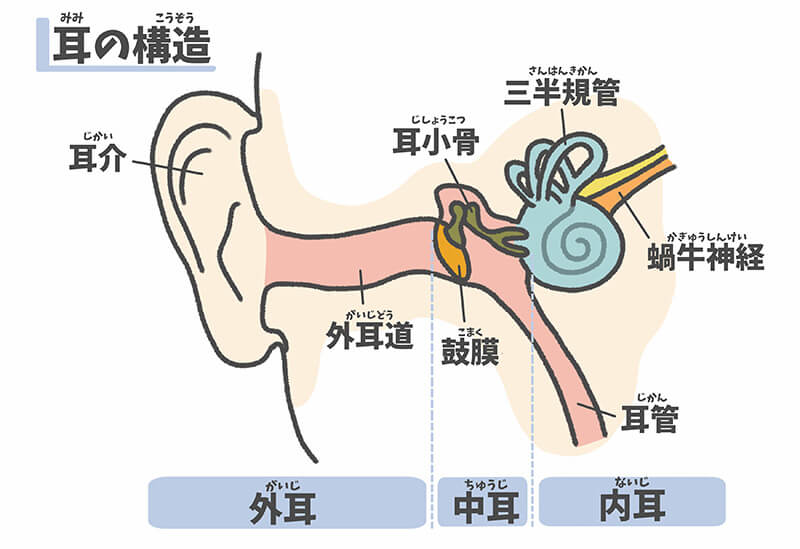

耳に中に入った音は鼓膜を振動させます。その振動が耳小骨に伝わると、音が増幅されます。

次に音はかたつむりのような形をした蝸牛に運ばれます。蝸牛には、それぞれの周波数に反応しやすい部位があります。周波数ごとに分担が分かれているのです。蝸牛は音を周波数ごとに仕分けし、電気信号に変換して

聴神経を介して脳幹に送られ、そこで様々な修飾を受けた後、視床から側頭葉の聴覚野に届きます。聴覚野も周波数に応じて反応する部位があり、それぞれの電気信号を音として処理します。

この伝導路のどこかで異常を起こすと、耳鳴りや難聴が発生するのです。

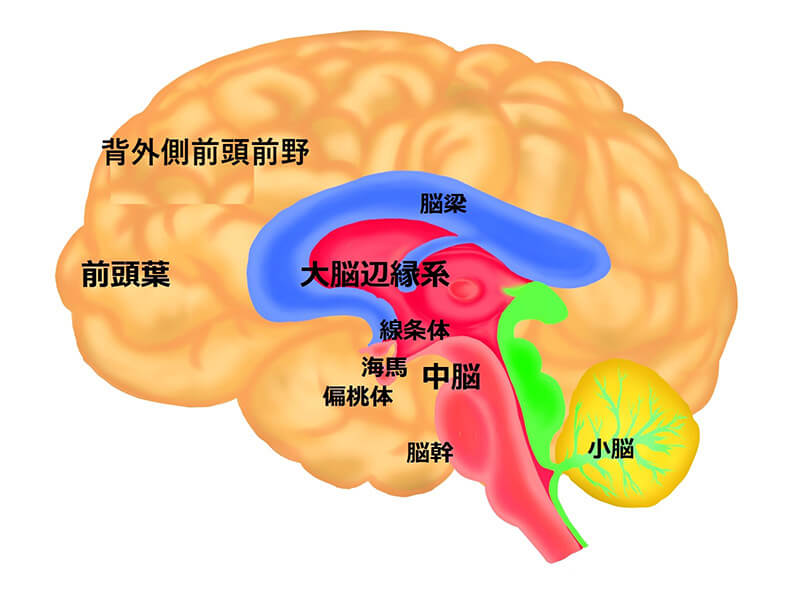

更に音は様々な脳の領域に及びます。主に影響を受けるのは大脳辺縁系と前頭葉の背外側前頭前野と考えられています。

これらが音に嫌悪感を感じれば、不快な耳鳴りとして固定してしまいます。

したがって、耳鳴の原因として、内耳、主に蝸牛の機能低下(末梢由来説)の他、脳幹や聴覚野、大脳辺縁系、前頭葉の過剰反応(中枢由来説)があるのです。

その対策として、当院が自信を持ってお勧めするのが「鎮鳴鍼 ちんめいしん」という鍼灸治療なのです。

現代医学的な耳鳴りや難聴の原因

内耳の機能低下(末梢由来説)

現代医学でも難聴や耳鳴りは、ステロイド剤投与などの初期治療に反応しないと、慢性化して治りにくくなります。

テレビの音を大きくすると、家族から文句を言われることがあるのではないでしょうか。ご本人も好きでボリュームを上げているわけではないので、さぞかし辛いことでしょう。

更に難聴は耳鳴りを伴うことが多いのです。耳の奥からキィーンあるいはジィーという音が絶えず聞こえてくれば、心身ともに滅入ってしまいます。特に就寝時の耳鳴りは不眠の原因ともなります。

内耳の感染や酸化反応による炎症性浮腫(むくみ)、高脂血症や自律神経失調からの血圧異常による血流不全、内耳の神経に毒性を持つ食品や薬品の長期摂取、老化や雑音環境による内耳全体の機能低下、ストレスによる自律神経の乱れが考えられます。

これらが内耳の機能を狂わせます。いずれにしろ、内耳の障害による難聴が元凶となり、脳が耳鳴りを感じさせてしまうのです。

脳の大脳辺縁系や前頭葉が助長(中枢由来説)

内耳にある蝸牛は音の周波数を電気信号に変換し、それを脳の側頭葉にある聴覚野に送ります。

聴覚野には高い音、中ぐらいの音、低い音など、色々な音を周波数ごとに個別に処理する領域が分布しています。

つまり、内耳と同じように音により担当する場所が異なるのです。

しかも、それぞれの領域は過剰に働かないようにお互いに抑え合っています。このシステムが送られてきた音を正確に認識するようにしています。

更に聴覚野は音の高低や音色を判断し、前頭葉や大脳辺縁系に伝達させることで、その音が好きか嫌いかを決めることになります。

一般的にクラッシック音楽やオルゴールの音色、小川のせせらぎや鳥の鳴き声などの自然が奏でる音には快感をおぼえ、機械音やガラスなどを擦る音を嫌がります。

ところが、蝸牛の機能が低下し音が拾いにくくなると、脳幹も音の調整ができなくなります。

そうなると、聴覚野に入る音量も音色も異常になります。

当然、聴覚野は執拗に音の強弱や音色をつかもうとします。

それでも、その努力が報われないと、何とか聞き取ろうと興奮状態になってしまいます。他の領域の抑制も利かないほどです。

もともと蝸牛が正確な電気信号を送っていないので、当然の成り行きです。

仕舞には理解できない音として認識してしまいます。

つまり、この不可解な音を耳鳴りとして感じてしまうのです。

これが、難聴を元とする耳鳴りの原因のひとつとして挙げられています。

聴覚視床皮質発火リズム変調と呼ばれています。

ところが、耳鳴りを不快と思わない人もいます。側頭葉の聴覚野以外の感情を司る脳領域が関与しているからです。

具体的には喜び、悲しみ、怒り、恐怖、不安の表出、食欲、性欲、睡眠欲、意欲などの本能を司り、更に記憶や自律神経活動に関与している大脳辺縁系です。

特に短期記憶や情報を制御する機能があり、恐怖・攻撃に関与している海馬、恐怖感や不安、悲しみ、喜び、痛み、苦痛などの感情を支配している扁桃体の過剰反応が耳鳴りを悪化させています。

更に大脳辺縁系の興奮を抑制する前頭葉の背外側前頭前野の機能が弱ると、耳鳴りを不快な音と決めつけるようになります。

右の背外側前頭前野は不快予測を立て、微かに聞こえる耳鳴りでも苦痛と判断してしまいます。

更に左背外側前頭前野も衰えると、快予測が立てられず、背外側前頭前野の不快予測に引きずられてしまいます。

こうなると、耳鳴りが気になって熟睡できなくなってしまいます。

これを聴覚野-非聴覚野神経活動同期と呼んでいます。

内耳の蝸牛の聴力低下が聴覚視床皮質発火リズム変調、聴覚野-非聴覚野神経活動同期を引き起こし、不快な耳鳴りが固定してしまうのです。

耳鳴りを発生させる難聴の種類

難聴を大別すると、伝音性難聴、感音性難聴、混合性難聴になります。伝音性難聴は外耳や中耳に原因がある難聴です。

内耳に音を伝達する途中で起こる難聴なので、伝音性難聴と呼ばれています。

感染症や外傷による炎症が原因となることが多く、よく見かけるのが中耳炎です。

なかには鼓膜に穴が開くことがありますが、多くは自然にふさがります。

耳鳴りや、めまいを伴うことがありますが、原因が取り除かれれば、ほとんどの例で完治します。

感音性難聴は内耳や聴神経、更に脳幹に損傷がある場合に発症します。上述した末梢由来説や中枢由来説で説明される難聴です。

低音、中音、高音の領域で、特に聴きにくい領域があったり、聴きにくくても音量を高くすると聞こえるという特徴があります。

多くは原因不明の突発性難聴ですが、若年層に罹患率が多いので、年寄の病気と侮ることはできません。

ストレスやヘッドホンの使い過ぎが原因のひとつに挙げられていますが、定かではありません。

混合性難聴は伝音性難聴と感音性難聴の両方が原因になっている難聴です。

高齢者に多いので老人性難聴と呼ばれています。老化が原因とされているので、難治です。老人性難聴では、高い音がききにくいという特徴があります。

以上、難聴を引き起こす疾患を大きく別けると、伝音性難聴、感音性難聴、混合性難聴になりますが、どれも耳鳴りを併発することが多いので、二重に苦しむことになります。

因みに耳鳴りは症状名であり、病名ではありません。難聴に付随する症状ということです。

難聴は補聴器などで何とかなることもありますが、耳鳴りが気になり始めると集中力が落ちたり、イライラしたり、不眠になったりと、日常生活の支障になります。

耳鳴りや難聴を起こす主たる病気

耳鳴りや難聴を引き起こす病気もあります。中耳炎などの感染症は病原体が駆除できれば殆どの例で完治します。

問題なのは原因不明の突発性難聴です。

メニエール病も再発を繰り返すことが多く、厄介です。

外耳炎や中耳炎

外耳とは耳たぶから鼓膜までの部分を言います。 ここには分泌液の出る穴( 孔 )があり、ここに細菌感染が起こり、炎症が起きていることを「 外耳炎 」といいます。

持続性の激しい痛みだけでなく、口を開く、ものを噛む、 飲み込むなどのちょっとした動きでも強い痛みを感じます。

また、 鼓膜より奥の部分を中耳といい、耳管という管でのどの奥とつながっています。

風邪や副鼻腔炎( 蓄膿症 )などで鼻やのどに炎症が起きた時、この耳管を通って菌が中耳に入り炎症を起こします。

炎症によって耳管がふさがることから中耳内部が陰圧になり、中耳炎になること眠れないほどの強い痛みや発熱が起こり、耳のふさがった感じ( 耳閉塞感 )や耳鳴り、難聴、耳だれなどの症状がおきます。

適切な耳鼻科専門医の治療を受けることで、早く炎症をおさえ、繰り返さないようにしましょう。

きちんと治しておかないと習慣性になり、子どもでは難聴から発語や理解力の低下を起こす可能性もあり、後々の障害に気をつけたい病気です。

このように外耳や内耳が炎症を起こし、音の伝達が悪くなることが原因なので、伝音難聴と呼ばれています。

突発性難聴

突然、 内耳の機能障害による難聴が発生します。多くは音を正確に感じ取れないという感音性難聴です。

「〇〇をしていたら急に 」と、聞こえなくなった瞬間がわかるほど突然なのが特徴です。

聴覚野にも影響を及ぼしますので、耳鳴りも併発します。

突発性難聴はできるだけ早く耳鼻科の治療を受けることが改善の秘訣です。

ステロイド剤が奏功します。

但し、発症から一定期間をすぎると、治りにくいとされています。内耳だけではなく、聴覚野にも障害が及んでいるからです。

恐らく、聴覚視床皮質発火リズム変調に陥ってしまったのでしょう。

内耳の血流を改善したり、神経の機能を高めるビタミン剤、更に精神安定剤や入眠剤などで様子をみることになります。

それでも改善しない例が多く、患者さんが巷に漂流する事態になります。

ストレスや睡眠不足、ヘッドホンによる高い音の聴きすぎが原因になっている可能性があります。

メニエール病

突然起こる激しいぐるぐる回るめまい、難聴、耳嗚りの3つを主症状とする内耳性の病気をメニエール病といいます。

吐き気、 おう吐、 冷や汗、 脈が早くなるなどが重なる場合もあります。

原因ははっきりしていませんが、内耳にみずぶくれの状態( 内リンパ水腫 )があることがわかっており、利尿剤や平衡神経を調整する薬剤が処方されます。

几帳面でまじめな人に起こりやすいといわれ、精神的・肉体的な疲れ、 睡眠不足など心身のストレスが関係しているともみられます。

いずれの疾患も慢性化すると、耳鳴りや難聴が固定してしまいます。

でも、諦める必要はありません。

東洋医学では古くから耳鳴りや難聴、めまいに対する治療を行ってきました。

しかも当院では内耳と脳の機能を高める「鎮鳴鍼」で対応しますので、更なる効果が期待できます。

そこで、次に当院が行っている難聴や耳鳴り対策をご紹介します。

耳鳴りや難聴の対処法

自覚的耳鳴りが問題

耳鳴りといっても、静かな環境で「 シーン 」という音が聞こえる生理的な耳鳴りは、誰でも 感じるもので病気ではありません。また、筋肉のけいれんや血管の拍動など で耳に音を感じる場合もありますが、じきに治まるものです。

つらい耳鳴りとは、実際には音がしていないのに「 ジーツ 」や「 キーン 」と自分だけが感じる「自覚的耳鳴り」です。

今自分が感じているという音がどれだけ大きく嫌な音で、居心地の悪いものなのかを医師や家族にわかってもらえず、精神的にも追い詰められてしまいます。

その苦悩や不安、不眠による精神的、肉体的な疲労が、症状に拍車をかけてしまうのです。

また、メニエール病など病名がついても、治療の方法がはっきりしなかったり、中耳炎などの耳の病気は治ったが耳鳴りや難聴は慢性化してしまったという場合もあります。

いずれにしろ、慢性化した耳鳴りや難聴は、現代医学的な治療では対処することが難しくなるので、東洋医学的なアプローチが必要とされる領域といえます。

求められる作用

- 内耳の炎症を抑え、浮腫を改善する

- 内耳の血流を良くする

- 内耳を支配している神経を強化する

- 老化現象を遅延させる

- 精神を安定させる

- 脳血流を促進させる

- 脳の緊張を緩和させる

それだけではありません。側頭葉の聴覚野の損傷を修復し、大脳辺縁系の海馬や偏桃体の嫌悪感の解消、そして前頭葉の背外側前頭前野の不快感の緩和も必要です。

そのために脳血流を高め、脳の機能を回復させなければなりません。

したがって、まずは内耳の機能低下を改善し、並行して脳の不快感も是正しなければなりません。

その対策に効果的なのが、「鎮鳴鍼」 と呼ばれる当院独自の鍼灸治療なのです。

「鎮鳴鍼」は効果的な難聴、耳鳴り対策

東洋医学的な難聴、耳鳴りの解釈

昔の鍼灸の教本の素問霊枢に「腎気は耳に通じる。腎和せば則ち耳はよく五音を聞く」と記されています。

つまり、耳は腎と深く関係し、腎の機能が平穏ならば聞こえが良くなるということです。

東洋医学での腎とは、生命力の源を貯蔵しているところを指します。

現代医学では腎臓は体内の水分やミネラルの調節をおこない、尿を作るところですが、東洋医学でいう「腎」を現代医学的に解釈すると、ホルモンを調整している脳の視床下部や下垂体、副腎皮質といった内分泌系や、生命の根源である生殖器系などの働きを担っているものと考えられます。

腎は老化や疲労などによって機能が低下します。

したがって、年を重ねると個人差はあれ、誰でも腎虚の症状が出てきます。

腎の弱りは耳の疾患として現れることが多々あります。

耳鳴りや難聴、めまいといった耳の不調の他に白内障や老眼、のぼせ、手足のほてり、喉や皮膚の乾燥、足腰の脱力感、むくみ、精力減退といった症状が起こることが特徴です。

鎮鳴鍼は活脳鍼を併用するから効果的!

東洋医学では、激しい耳鳴りはストレスの影響を受けやすいとされている肝の機能の変調と言われています。

根底には内耳の機能を司る腎の老化や弱りがあります。

腎は耳と密接な関係があり、老化や虚弱により失調するとされています。

特に慢性に続くセミの鳴き声のような低音の耳鳴りは腎の変調が深く関わっています。

したがって、症状に合わせ肝や腎の調整するツボを利用するのは当然です。

その他、内耳の血流を悪化させる肩や首のコリをほぐすツボにも鍼治療を行います。

次に経験的に内耳の血流を良くすると言われているツボ、画像に示した翳風(えいふう)や完骨(かんこつ)などに刺激を与えます。

これらの施術により内耳の血流が増加し、内耳神経と呼ばれる聴平衡神経や聴神経の栄養状態を改善するとともに、老廃物の排出を促し、回復に向かわせます。

また、耳鳴りの不快感は人によってかなり異なります。眠れなくなる程の人もいれば、全く気にならず熟睡できる方もいます。

これは大脳皮質での処理の仕方で左右されるのではないでしょうか。

大脳辺縁系が耳鳴りは気にせずとも良いと判断すれば、生理的な耳鳴りレベルに落ち着きます。

逆に警戒すべきと判断すれば、緊張や嫌悪、不安といったストレスをもたらし、耳鳴りを確定させてしまいます。

更に前頭葉の右背外側前頭前野が不快と予測すれば、耳鳴りの音を増幅させ、寝入るごとに辛い耳鳴りを感じさせることで、睡眠障害を起こす原因にもなってしまいます。

これを緩和させる方法として「活脳鍼」という鍼灸治療が効果的です。

活脳鍼は顔面のツボに鍼を刺し、その刺激を三叉神経や顔面神経を介して、脳幹に運び、視床を中継して大脳皮質に届けることで、側頭葉の聴覚野、前頭葉の背外側前頭前野の血流を促進させ、その機能を高める鍼灸治療です。

当院は一般的な難聴や耳鳴りの鍼灸治療に、「活脳鍼」を併用する「鎮鳴鍼」で、多くの改善例を誇っています。

活脳鍼とは?

活脳鍼はもともと脳卒中の後遺症対策に開発された鍼灸治療です。

この治療を受けている脳卒中の後遺症の患者さんの中で、耳鳴りや難聴も改善したという声が多かったので、活脳鍼を併用した鎮鳴鍼を開発したのです。

この効果の裏付けとして脳の前頭葉の血流改善が挙げられます。

前頭葉には左右の背外側前頭前野と呼ばれる部分がありますが、右背外側前頭前野は不快予測のもとに計画を立てます。左は快予測です。

ですから、右背外側前頭前野が強く働くと、今晩も酷い耳鳴りに悩まされるだろうと不快予測で心がいっぱいになってしまいます。

本来ならば、右背外側前頭前野の悲観的な思い込みを抑え込み、左背外側前頭前野の明るく前向きな気持ちを前面に出す必要があります。

耳鳴りなんか気にする必要はない、この程度の耳鳴りなら睡眠の邪魔になることはないという気持ちが湧き起これば、熟睡できるはずです。

その手助けをするのが活脳鍼なのです。

活脳鍼を行うと、前頭葉の背外側前頭前野の血流が増加して、機能が回復してくるからです。

その裏付けをとるため、光トポグラフィーを用いて脳血流の変化を調べました。

光トポグラフィーとは、脳の血流状態をリアルタイムで計測する機械で、脳血流が増加すると赤色の画像になります。逆に低下すると青くなります。

検査の結果、明らかに活脳鍼は脳血流を促進させる作用がありました。即ち脳の活性化が多くの患者さんで確認できたのです。

脳血流の増加と脳機能の向上とは、ほぼ比例関係にあることが、TMS(磁気刺激治療)などの治療結果から現代医学的に支持されています。

TMSは磁気刺激で脳血流を増加させる治療法で脳卒中の後遺症の他、うつ病、認知症、耳鳴り対策にも応用されています。

活脳鍼も同じような作用があります。

但し、活脳鍼は活性化も鎮静化も可能ですし、同時に手足や体幹部にも鍼やお灸も行いますので、更に複雑な刺激を脳に与えることができるでしょう。

光トポグラフィーの検査データ

向かって左の図は活脳鍼を行う前で、左は活脳鍼を行ってから3分後の図です。下の図は各々のプローベが検出した血流量です。

血流の増加は、青<白<赤で表しています。

次に脳波検査ですが、治療後直ぐに左右の前頭葉に相当する領域にもα波成分の増加が確認されました。

また、驚くことに次第に左前頭葉から側頭葉にも顕著にβ波があらわれてきました。

つまり、脳をリラックスにし、右背外側前頭前野の不快予測を緩和させるとともに左背側前頭前夜を活性化して快予測を高める可能性が推測されたのです。しかも聴覚野のある側頭葉も活性化されたようです。

ちなみにα波はリラックスして精神活動が落ち着いている状態、典型的には座禅を組んで瞑想状態にあるときに出現頻度も量も多くなると言われています。β波は活動を示しています。

脳血流が促進されたことで、このような脳波を出現させたのではないでしょうか。

いずれにしろ、これらの結果は、脳の不快感を緩和させることを示唆しています。脳の耳鳴りに対する不快な感情が是正されれば、聴覚視床皮質発火リズム変調、聴覚野-非聴覚野神経活動同期も改善する可能性があります。

鎮鳴鍼の効果的な受け方

鎮鳴鍼施術中は、流れてくるミュージックを注意して聴いてもらいます。音色とリズムを判断してもらいます。治療室内に流れている曲はオルゴールで奏でていますので、多くの方がリラックスします。

聴覚や大脳辺縁系、前頭前野に心地よく伝達されます。

この増幅された心地良い旋律が耳鳴りの緩和に役立つと思っています。

視床が洗練された音と認識し、聴覚野に送ります。

聴覚の損傷を受けた部位の修復に役立ちます。

また、特に鎮鳴鍼の施術を受けた日は聴覚が鋭くなっていますので、好きな曲を聴くようにしましょう。

その際声を上げて歌います。

聞き取りにくい歌詞があったら、耳を傾けて聞き取るようにします。聴覚のリハビリです。

ご自宅付近に自然と触れ合う場所があれば、自然の音に耳を立てるのも良いでしょう。

但し、くれぐれもヘッドホンは使わないようにしてください。

鎮鳴鍼の効果の裏付け

オージオメーターによる難聴の軽減結果

実際、「鎮鳴鍼」の耳鳴りに対する効果を、難聴の有無と程度を測定するオージオメーターを用いた調査で確かめています。多くの耳鳴りは難聴の改善と比例しているからです。

改善とは、音(dB)が低くても聴こえるようになることです。結果は表2に示す通り、4000(HZ)を除く周波数域で、多くの被験者の聴力の改善が認められました。

表2 聴覚の改善度

| 周波数(HZ) | 耳の右左 | 改善数 | 不変数 | 悪化数 | 改善度(%) |

| 500 | 右 | 5 | 1 | 0 | 83 |

| 左 | 4 | 2 | 0 | 67 | |

| 1000 | 右 | 4 | 2 | 0 | 67 |

| 左 | 5 | 1 | 0 | 83 | |

| 2000 | 右 | 5 | 1 | 0 | 83 |

| 左 | 4 | 2 | 0 | 67 | |

| 4000 | 右 | 3 | 3 | 0 | 50 |

| 左 | 3 | 3 | 0 | 50 |

尚、この臨床データを詳しくお知りになりたい方は、次のタブをクリックしてください。

その他、多くの方から改善した喜びの声が届いています。是非、臨床例をごらんください。

長引く耳鳴りや難聴でお悩みの方、是非耳鼻科の治療と併用して鎮鳴鍼を受けてみませんか。お待ちしております。

鎮鳴鍼の難聴や耳鳴りに対する調査

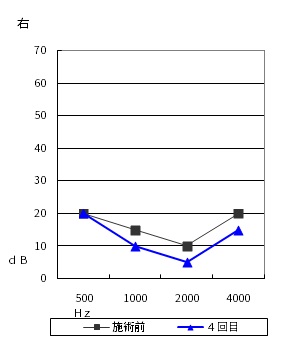

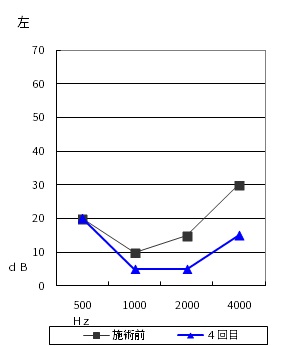

鎮鳴鍼のオージオメーターを用いた聴力の推移

1)臨床テスト概要

鎮鳴鍼が耳鳴りや難聴、めまいなどの症状を緩和させることが多くの臨床例で確認している。

そこで、鎮鳴鍼を行う前と、4回行った後のオージオメーターによる聴力の推移を調査し、鎮鳴鍼の効果の裏付けを取ることにした。

難聴は当然のことながら、多くの耳鳴りは聴力の低下を認め、かつ聴力の向上とともにその自覚も軽減すると言われているからだ。

2)被験者

慢性的に難聴や耳鳴り、めまい等を自覚する34歳から73歳の男女6名を被験者にした。

3)調査方法

オージオメーターを用い、鎮鳴鍼を行う前と、4回行った後の聴力の変化を調査した。

つまり、鎮鳴鍼を行う前の日常会話領域である500Hzから4000Hzまでの音域の聴力と、鎮鳴鍼を4回行った後の聴力を比較し、鎮鳴鍼の難聴や耳鳴りに対する効果について検討した。

4)その他の注意

日常の生活習慣も今まで通りとした。

5)判定方法

判定は、聴力が上がった場合を向上、変わらなかった場合を不変、下った場合を悪化とあらわした。

6)テスト結果

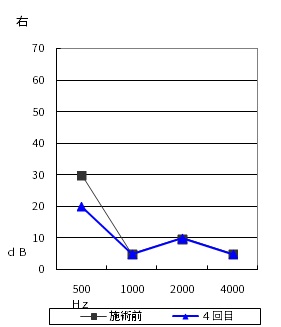

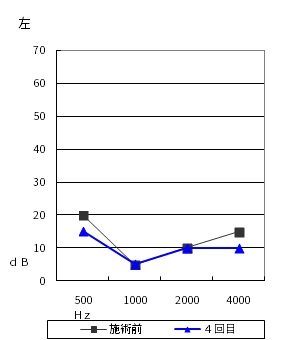

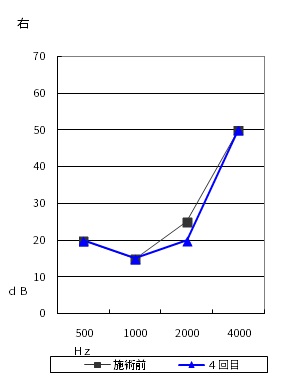

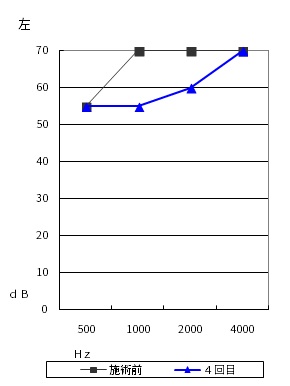

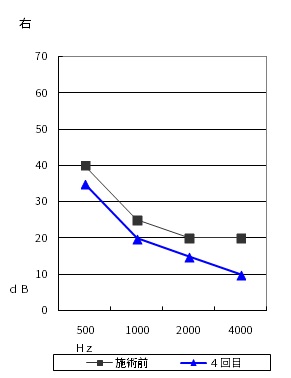

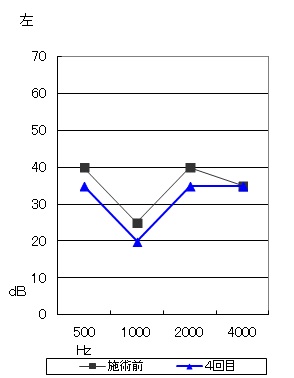

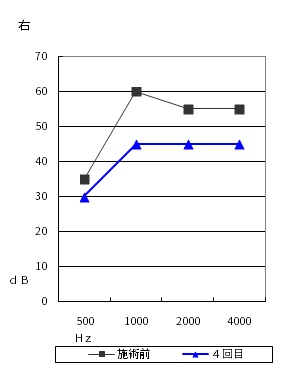

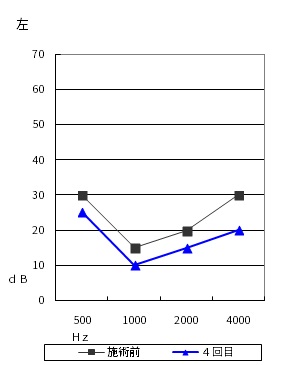

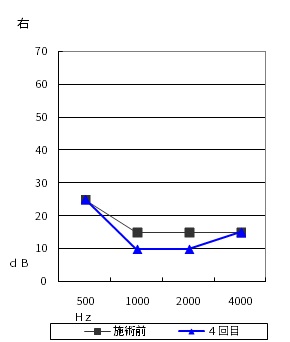

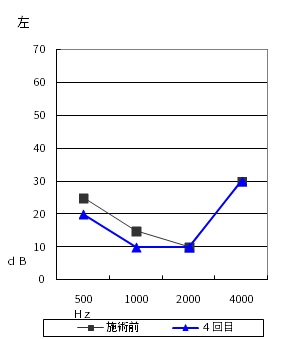

オージオメーターで調べた夫々の被験者の聴力の変化は表1、グラフ1に示した.その集計を表2に示した通り、4000(HZ)領域を除くと、多くの被験者に聴力の向上がみられた。

500(HZ)低音域では右83%、左67%、1000(HZ)では右67%、左83%、2000(HZ)では右83%、左63%、4000(HZ)では右左50%という改善度であった。

7)考察

鎮鳴鍼の難聴に対する効果は低音域、中音域で顕著にあらわれた。但し、高音域では期待を下回る結果であった。

これについては老化で内耳や聴覚野の神経細胞が変性を起こしてしまっている可能性があり、この不可逆性の変化が鎮鳴鍼の作用を減弱させたと考えている。

被験者のうち高音域の難聴を示したのは中高年齢者に多かったからだ。

表1.グラフ1 )夫々の各周波数域による聴力の変化

被験者1

右耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 30 | 5 | 10 | 5 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 20 | 5 | 10 | 5 |

左耳

| 音域(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 20 | 5 | 10 | 15 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 15 | 5 | 10 | 10 |

症例2

右耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 30 | 15 | 25 | 50 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 20 | 15 | 20 | 50 |

左耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 55 | 70 | 70 | 70 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 55 | 55 | 60 | 70 |

症例3

右耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 40 | 25 | 20 | 20 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 35 | 20 | 15 | 10 |

左耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 40 | 25 | 40 | 35 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 35 | 20 | 35 | 35 |

症例4

右耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 35 | 60 | 55 | 55 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 30 | 45 | 45 | 45 |

左耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 30 | 15 | 20 | 30 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 25 | 10 | 15 | 20 |

症例5

右耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 35 | 15 | 15 | 15 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 25 | 10 | 10 | 15 |

左耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 25 | 15 | 10 | 30 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 20 | 10 | 10 | 30 |

症例6

右耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 20 | 15 | 10 | 20 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 20 | 10 | 5 | 15 |

左耳

| 周波数(HZ) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

| 施術前の聴力(dB) | 20 | 10 | 15 | 30 |

| 4回施術後の聴力(dB) | 20 | 5 | 5 | 15 |

鍼灸と併用して漢方薬や和漢サプリメントも利用できます

併設漢方薬店

「なかよし漢方堂ショップ」のご案内

同建物の1階に漢方薬店を併設しています。ご希望に応じて、症状や体質にあった漢方薬や和漢サプリメントをご提案しています。

ヒトデやアワビの貝殻、緑豆の商品も取り扱っています。

体質や症状に合わせて杞菊地黄丸、苓桂朮甘湯、五苓散、二至丸、加味逍遙散など